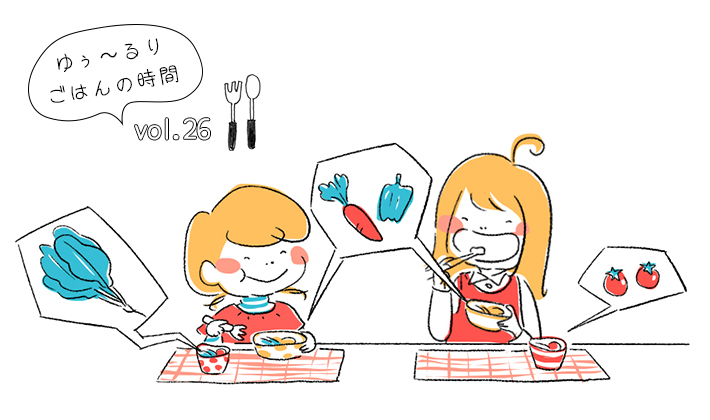

子どものお皿に残る苦手野菜を見て、

「ほかのお母さんは子どもが苦手な食べ物、どうやって食べさせてるんだろう・・?」

そんなことを思ったことはありませんか?

ちなみにうちの子どものお皿は毎日ピカピカになるわけではありません。

頑張れそうなときは、ピカピカに食べられるように応援しますが、どうにも苦手な食べ物は、今は(今日は)苦手なのだと受け止めて、あまり無理に食べさせないようにしているからです。

かといって好きなものばかり食べさせているわけではないのですが、子どもがひとくち食べてみて、苦手だ~と言ってべぇ・・と吐き出したり、もういらない と言ったら、その日はそれで終わりにしています。

毎日なるべくたくさんの野菜を食べて、栄養たっぷり摂ってほしいと思いながら作った料理。本当のところはお皿ピカピカに食べてほしいです。

だけど、子どもが苦手だと言っているものを、無理やり食べさせることに、長い目でみてメリットがあるように、どうしても思えないのです。

私も小さい頃、苦手な食べ物がありました。

・・いや、正確には今でも苦手な食べ物があります。笑

大人だから頑張って食べているけど、実は苦手な野菜がちらほら。

大人でも苦手だなと思うものは頑張らないと食べられません。それを子どもができるって、ものすごい成長だと思いませんか?

“がんばって食べてみる”・・なかなか簡単にできることではありません。

私の苦手な野菜・・。それはトマトとコーン(とうもろこし)です。

トマトに関しては、サラダに入ればパクパク食べられるのですが、スライスされたトマトの種(小さい頃から“ぶちゅぶちゅ”と名付けています)がどうも苦手・・。

コーンは、保育所のおやつに出てきたときに食べられなくて、残って数粒食べさせられた・・という記憶があり、未だに得意ではありません。

コーンは、保育所のおやつに出てきたときに食べられなくて、残って数粒食べさせられた・・という記憶があり、未だに得意ではありません。

人によって好き・嫌いの感じ方には差があります。食べ物に限らず、何にしてもそうです。

だから、何に対して「苦手」と感じるか、これもきっと同じではありません。

トマトのぶちゅぶちゅも、好きな人には美味しい部分だと思います。

子どもが“苦手”というには、きっとなにかその子なりの理由があるのだと思います。

そうしたら、苦手だと言ったものは、もう料理に使わないでおこう・・と、これはちょっと違います。栄養面から見て・・もそうですが、できればたくさんの食材に触れて、たくさんの味や食感を知り、楽しんでほしいものです。

食材は調理の工夫で色々なかたちに姿を変えられます。食べ物は目で見て食べる・・とも言われますが、実は視覚に影響される部分が最も大きいのです。

だから、調理法を変えたり、切り方を変えたり、盛り付け方を変えたり、そんなことで「ひとくち食べてみようかな」を引き出せる可能性は大きいです。

私の苦手なトマトも、角切りにしてサラダに入れば食べられるのです。同じトマトなのに。笑

どうせ食べないだろうな・・と思いながら作る料理の気持ちの乗らなさといったらありませんよね。

たくさん量を作ってしまうと、残ったとき大変なので、苦手そうな料理を作るときはできるだけ少量で。子どもが残してしまっても、大人が食べられるくらいの量にしておくといいかもしれません。

お皿に盛り付けられた苦手野菜が一向に減らないとき、「食べなさい!」と言いたくなりますが、ぐっとこらえて「ひとくちだけ食べてみて。残りは食べなくてもいいよ。」の言葉がけをおすすめします。

私がコーンが未だに苦手なのは、無理やり食べさせられた記憶があるからです。

私がコーンが未だに苦手なのは、無理やり食べさせられた記憶があるからです。

もう何十年も前の話なのに、そんなことはしっかり記憶に残っていたりします。

好きな食べ物は、食べて笑顔になれるものです。

苦手だった食べ物も、いつか少しずつ食べられて、自信がつき、お母さんと子どもが顔を合わせて笑顔になれたら、きっとその食べ物も「食べられる食べ物」「好きな食べ物」に変わっていくでしょう。

苦手が好きに変わるときは、その子によっていつかになるかは分かりませんが、その日が来るまで食べるチャンスは作っておいてあげたいです。

子どもが苦手な食材が多くて悩んでいるお母さんも多いと思います。食べてくれるものが限られて、今は悲しくなってしまうこともあるかもしれませんが、食べられたときのうれしさを、これからたくさん味わえると考えてみてはどうでしょう。

無理をすることは、お母さんにとっても子どもにとってもいいことはありません。

苦手なものを前にして、怒りながら、泣きながら食事をするのなら、好きなものを食べてにっこり笑顔の日がたくさんあった方が、苦手なものも食べてみようの日が近いかもしれません。

栄養相談室

栄養相談室