肺と辛味との関係

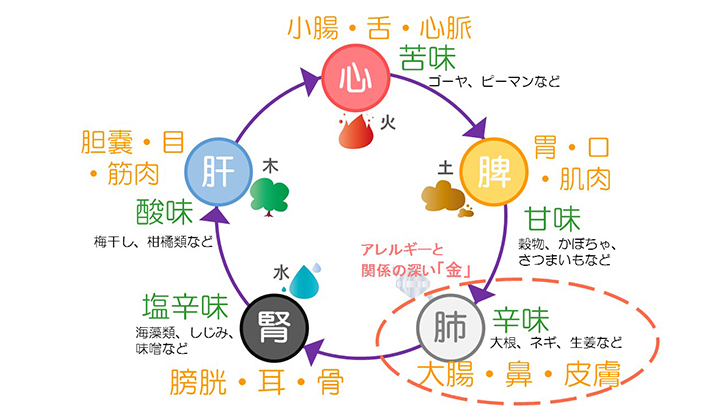

前回、東洋医学の「木」「火」「土」「金」「水」という5つのエネルギーを紹介しましたが、陰陽五行の5つのエネルギーには、それぞれ関係している臓器や器官があります。そのうちの1つ「肺」は、外から身を守る働きがあるとされ、皮膚、鼻、呼吸全てが「肺」と関係があり、アレルギーとも深い関わりがあります。そのためアレルギーをもっている子どもには、この「肺」グループを元気にしていくことが大切となり、辛味をもつ食材を取り入れることで補うことができます。子どもが食べやすい辛味の食材は、下記のようなものがあります。くせのある野菜は、みそ汁に入れるのもいいですね。

アトピーのじゅくじゅく、鼻水は余分な水のサイン

東洋医学でアレルギーを考えるとき、アトピー性皮膚炎のじゅくじゅく、鼻水、涙などは、全て体の中の余分な水分と関係しています。東洋医学では「水毒」といって、余分な水分が体内で滞っている状態のことをいい、むくみもこれにあたります。滞っている水分を皮膚や鼻、目などから出そうとすることをアレルギー症状だと考えるので、食べ物の力を借りて水分を皮膚や鼻、目ではなく、尿から出してあげることが大切です。

また塩気の強いものや、砂糖がたくさん使われているお菓子も、水を欲して水毒やむくみの原因となるため、うす味を心がけましょう。水を出しやすくする食材は、下記のようなものがあります。黒豆茶やとうもろこし茶は、日常にとり入れやすいのではないでしょうか。

水が溜まると冷えにつながる

余った水を出すことに意識を向けながら、冷えないようにすることも大切になります。雨にぬれると身体が冷えるように、体内に余った水があると身体は冷えやすくなるからです。冷えについては、こういったことに気を付けましょう。

冷たいものをとり過ぎない

暑いとついつい冷たい飲み物をがぶ飲みしてしまいがちですが、少し常温に置いたり、少しずつ飲んだりして体を冷やし過ぎないようにすることが大切です。

おなかを温めてあげる

暑い日でも意外とおなかが冷えていることがあります。寝るときに腹巻をする、肩まで湯船に入るのをいやがるお子さんの場合は、立ってひざまで、座っておなかまで、入れるところまで入れるとよいですね。

最後に、肺グループと一番大きく関わる臓器は大腸です。腸内環境はアレルギーを考える上でとても大事になってきます。大腸をととのえることや排便に関しては、また次回ご紹介します。