10歳頃を最終的なゴールに!

お箸を教えるとき、大人はどうしてもきれいなもち方をさせたくなってしまいがちです。しかし、お箸をもちはじめた子どもたちがきれいなもち方をすることはとても難しいものです。

手は大きくなるにつれて、骨の数が大人と同じ数に揃ったり、筋肉が育ったり、成長していくものだからです。そのため正しいフォームを教えたとしても、手が発達していく段階にあるため、徐々に手の使い方が変わっていき、フォームも変化してしまいます。誰しもはじめから正しいフォームでもつことはできません。手が完成する10歳頃を最終的なゴールと考えて、そこできれいなもち方ができるようになることを目標に教えていけるとよいでしょう。

握り箸はとても大切な過程!

まず、お箸を覚えるには“握り箸”が大切です。子どもにお箸を渡すと、おそらく初めは手のひら全体でぎゅっと握りこむような握り箸でもつでしょう。大人はつい正しいもち方に直したくなる握り箸ですが、実はとても大切な過程なのです。

まず、お箸を覚えるには“握り箸”が大切です。子どもにお箸を渡すと、おそらく初めは手のひら全体でぎゅっと握りこむような握り箸でもつでしょう。大人はつい正しいもち方に直したくなる握り箸ですが、実はとても大切な過程なのです。

握り箸はさすだけになりやすいですが、徐々にただもっているだけではなく、手の中で細かく箸を動かし、開いたり閉じたりする動作も見られるようになり、手の筋肉が育っていきます。私たち大人は小銭やビー玉を手のひらでもらっても、それを親指と人差し指にもち直すことができますよね。それは手のひらの筋肉が連動的に使えているからできることです。その筋肉を積極的に鍛えることができるのが、握り箸なのです。

最近では、きれいなもち方をさせるための矯正箸がよく売られていますが、そちらはあまりお勧めしません。矯正箸を使うことで、本来育つはずだった手のひらの筋肉の育ちを妨げる可能性があるからです。もちろん普段の遊びや生活の中でも育てることはできますが、1日に3回もある食事どきは手を育てるチャンスです。ぜひ上手に活用しましょう。

握り箸のはじめは、まずさして使うことからスタートするでしょう。使っていく間に少しずつ握り箸で開いてつかむことができるようになっていきます。しかし、そこでもまだ正しいもち方に直す必要はありません。ここでは上手につかめていることをほめてあげることにとどめましょう。

握り箸のはじめは、まずさして使うことからスタートするでしょう。使っていく間に少しずつ握り箸で開いてつかむことができるようになっていきます。しかし、そこでもまだ正しいもち方に直す必要はありません。ここでは上手につかめていることをほめてあげることにとどめましょう。

_

正しいもち方はいつから教えていいの?

正しいもち方を伝えていくタイミングは、クレヨンや色鉛筆を親指と人差し指で使えるようになってきたときです。そのときがお箸も指で操作できるようになるチャンスなのです。

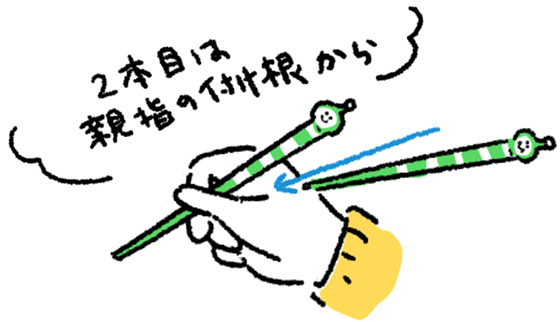

まずは1本を親指と人差し指でもち、2本目を親指の付け根から差し込んでもたせます。初めのうちはさし箸からで構わないので、そのまま続けて使わせましょう。

まずは1本を親指と人差し指でもち、2本目を親指の付け根から差し込んでもたせます。初めのうちはさし箸からで構わないので、そのまま続けて使わせましょう。

指だけでの操作は難しいので、手のひらを下に向け、すくって食べるような動作が出てくると思いますが、そこもあまり修正せずにいきましょう。修正をはじめるのは小学校に入ってからでも遅くはありません。まずは、楽しくおいしく食べることが先決です。箸をもって、食事を1人で取れるようになることを目標にしましょう。また、お箸を使う際にうまくできないとやる気は出ないので、つかみやすい食材をメニューの中に一つは準備してあげると、やる気につながります。

お皿の形状と位置も大事!

食事の際に本人からお皿が遠いとうまくいかないことが多いので、お皿は本人の腕の中に収まる位置に設置しましょう。お皿が肘より手前にあることで、手が内側を向きやすいので、お箸もきれいにもつことができます。また、お皿はできるだけ陶器などの動きにくい深めの器がおすすめです。

お箸で食べ物を挟めるようになってきたら、次に重要になってくるのは薬指と小指です。この2本にしっかり力が入っていないと、お箸を上手にもつことができません。もしうまく力が入れられない場合は、小さく畳んだティッシュなどを薬指と小指の間に挟ませるとうまくいきます。

とはいえ、お箸をもちはじめのときには、どんな形でもいいので、お箸を使いながら楽しくおいしく食事を摂れるようにしていけるとよいですね。

※今回は、一般社団法人ぽけっとの【作業療法士】が執筆しました。

一般社団法人ぽけっと

2017年2月設立。児童発達支援・放課後等デイサービス事業『発達支援ルームぽけっと』や園や学校の先生方を支援する研修・巡回事業等のサービスを提供しています。

2017年2月設立。児童発達支援・放課後等デイサービス事業『発達支援ルームぽけっと』や園や学校の先生方を支援する研修・巡回事業等のサービスを提供しています。

https://www.pocket-room.org/

■ ぽけっとの支援の内容やお仕事についてはこちらから