陰陽五行の甘いものとは?

陰陽五行図の中の「甘味」は、本来、穀物類やかぼちゃ、さつまいもなどの自然の甘みがあるものを指します。多くの方が「甘いもの」と聞いて思い浮かべる「砂糖」は、自然界のさとうきびやビート(砂糖大根)を精製したものであるため、とても強い甘味ともいえます。

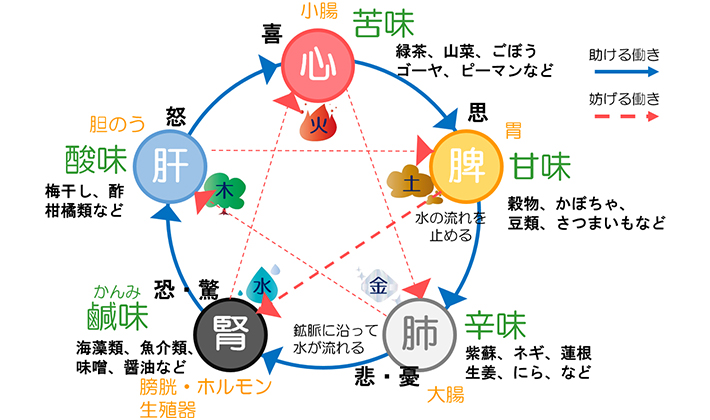

前回の「おねしょと食の関係」でも触れましたが、1つのエネルギーが強くなりすぎると、相克(そうこく)といって、その働きを妨げようとするエネルギーが働きます。

「甘味」は五行の図では土のエネルギーである「脾」に該当します。この土のエネルギーが強くなると、水の流れを止めてしまうため、「脾」が水のエネルギーである「腎」の働きを妨げることになってしまいます。そうならないように、和食では昔から、砂糖の入ったあんこを煮る時には最後に塩を入れ、「腎」に負担がかかり過ぎないようにする、また酸味が強いと、木のエネルギー「肝」が「脾」の働きを妨げてしまうため、酢の物には砂糖を入れるなどの工夫がされています。和食の中では、陰陽五行の考え方が自然と組み合わさり、バランスをとって今に伝わっているのです。

甘味の働きとは?

甘味の働きの1つに、発散させるというものがあります。日本では、北へ行くほど塩気の味付けが強くなり、南にいくほど味付けは甘くなります。これは甘味の発散させる力を利用したものです。南の方では気候が温暖であるため、体内の熱の発散が必要となります。発散できないと、熱が体内にこもり、のぼせや熱中症の一因ともなります。そのため、甘味の力を借りて暑い時期をしのぐ知恵として、甘味を活用してきました。東南アジアの暑い国々の食べ物や南国フルーツなどが甘いのもそのためです。

とは言え、糖分が多くなると、メリットだけではなく、デメリットもあり、老化や生活習慣病などの原因になる血液の糖化や酸化なども起こります。そのため、チャイやジンジャーティーのように、シナモンやしょうがなどのスパイスで甘味の負担を緩和しバランスを取っているのです。苦手なお子さんもいるかもしれませんが、梅干しや海藻などのアルカリ食品をとるのもよいでしょう。また、砂糖は代謝の際に、体内のビタミンやミネラルを使うため、たくさんお菓子などを食べたあとは、緑黄色野菜や、小魚などビタミンやミネラル(特にカルシウム)をしっか摂るようにしましょう。白砂糖のように精製度が高いものではなく、ミネラル類が含まれるてんさい糖やきび糖を使うのもおすすめです。

甘いものが欲しくなる理由

先ほど、甘味の働きは発散だとお伝えしましたが、心に対してはリラックス、気を緩ませる働きがあります。それではどんな時にリラックスしたり、発散させたりしたくなるのでしょうか。

緊張や我慢、ストレスなどで心や体がぎゅっと凝り固まったときに、緩めたくなりませんか。子どももそういったときに気持ちを緩める甘いものを欲することが多いようです。また、引き締める食材である肉類や、塩味が多く野菜が不足しているときなどにも、甘味が欲しくなることがあります。

砂糖には習慣化しやすいという要素もあるため、小さい頃から菓子類を習慣化しないよう、補食としておやつをとれるようにするといいですね。これからの季節だと、ゆでたとうもろこしや、トマト、きゅうりなどの夏野菜やスイカなどの果物が、ほてった体の熱もとってくれます。また普段、お子さんがどういうときに甘いものを欲しがるのか、観察してみるのもよいでしょう。

砂糖には習慣化しやすいという要素もあるため、小さい頃から菓子類を習慣化しないよう、補食としておやつをとれるようにするといいですね。これからの季節だと、ゆでたとうもろこしや、トマト、きゅうりなどの夏野菜やスイカなどの果物が、ほてった体の熱もとってくれます。また普段、お子さんがどういうときに甘いものを欲しがるのか、観察してみるのもよいでしょう。

甘いものの体への影響

甘いものの影響は、心や体を緩めてくれるだけであればよいのですが、多すぎると発散の力が強くなりすぎるため、ぐずりや落ち着きがない状態を作ってしまうこともあります。これは発散の力だけでなく、血糖値が急に上昇・下降することも影響を与えていると言われています。甘いものを控えたいときは、体を動かしたり外へ出かけたりして、お菓子の代わりに運動で発散させてあげるとよいでしょう。

これからの季節は長時間の移動もあるかと思いますが、乗り物に乗る前にお菓子類を控えると、お子さんの負担も減り車内で過ごしやすくなりますよ。

「あとのお楽しみにとっておこうね」「昨日は甘いお菓子だったから、今日はくだものにしようね」などタイミングや量などメリハリをつけて、甘いものをおいしく食べて欲しいと思います。